PNAS:中国陆地生态系统植物碳、氮和磷含量与生产力之间的关系模式

期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS

中文题目:中国陆地生态系统植物碳、氮和磷含量与生产力之间的关系模式

英文题目:Patterns of plant carbon, nitrogen, and phosphorus concentration in relation to productivity in China’s terrestrial ecosystems

作者:Zhiyao Tang, Wenting Xu, Guoyi Zhou, Yongfei Bai, Jiaxiang Li, Xuli Tang, Dima Chen, Qing Liu, Wenhong Ma, Gaoming Xiong, Honglin He, Nianpeng He, Yanpei Guo, Qiang Guo, Jiangling Zhu, Wenxuan Han, Huifeng Hu, Jingyun Fang, and Zongqiang Xie

发表日期:2018年4月16日

摘要:

植物氮(N)和磷(P)含量调节着陆地生态系统的生产力和固碳(C)能力。估算植物组织中氮、磷含量分配,以及养分含量与光合能力之间的关系,对于预测全球变化下未来生态系统固碳至关重要。本研究通过调查中国陆地生物群落植物叶片、茎和根的养分浓度,分析了群落水平碳、氮、磷浓度的大尺度分布格局。我们进一步分析了植被总初级生产力(GPP)所反映的养分含量与植物生产力之间可能存在的相关性。群落叶片全国平均碳、氮、磷浓度分别为436.8、14.14 和1.11mg g-1;茎中分别为448.3、3.04和0.31 mg g-1;根中分别为418.2、4.85和0.47 mg g-1。叶片全国平均氮和磷生产力分别为 249.5 g C GPP-1 N-1 y-1 和 3157.9 g C GPP-1 P-1 y-1。通常茎和根比叶片中氮、磷浓度对非生物环境因素更为敏感。所有生物群落中,不同组织氮(或磷)含量之间存在很强的幂律关系,且这种关系与植被GPP密切相关。这些发现不仅为建立经验模型提供了关键参数,以便将植物对全球变化的响应从单一组织尺度扩展到整个群落,还为养分调节生物群落固碳提供了大尺度的证据。

研究背景:

植物生长是控制陆地生态系统碳输入的主要过程。它至少需要16种不同比例的元素。这些元素与固碳过程紧密相连,如植物初级生产力和呼吸作用。碳、氮和磷是生态系统固碳中最重要的限制养分。生态系统的生产力和固碳很大程度上取决于植物对氮和磷的可利用性,特别是在未来大气二氧化碳浓度上升、氮和磷沉降增加以及全球气候变化的条件下。估算氮、磷含量及其在不同植物组织中的分配,以及具有代谢活性的氮、磷含量与光合能力之间的关系,常常被用于预测全球变化下生态系统未来的固碳情况。

荟萃分析在物种和站点层面大尺度格局分析表明,氮和磷含量随纬度升高而增加,随温度和降水量增加而降低。物种水平化学计量学格局反映了沿环境梯度的物种更替,但没有反映种间养分浓度的变化。而站点水平的研究,无法反映群落水平的格局和过程,因为群落水平的情况取决于群落内不同物种的丰度(或生物量)。而同一站点内,不同物种的叶片养分浓度可能相差一个数量级。在估算生态系统层面特征时,任何物种代表性过度或不足均可能导致误差。因此,为了更好地理解生态系统过程,整合一系列物种的丰度(或生物量)十分必要。

陆地植物叶片和木质茎在生态系统功能中发挥着不同的作用。叶片中的氮和磷对新陈代谢至关重要,而木质茎则储存氮和磷,调控着植物呼吸和内部养分循环。根据环境和生长需求,植物在木质茎和叶片之间分配生物量和养分,共同决定了植物和生态系统对环境的响应。与叶片相比,虽然木质茎包含了植物大部分生物量和养分,但我们对木质茎中养分浓度及其调控机制的了解仍十分欠缺。我们对植物组织间氮、磷分配的认识也还不够深入。植物群落种间浓度、丰度变化或物种更替采用群落内所有物种丰度(或生物量)加权后的平均浓度,用以研究群落层面对环境的响应。

中国几乎涵盖了所有主要的生物群落类型,且氮、磷沉降最严重但不均衡。估算养分储量和分布,是理解养分有效性变化调控未来植物固碳的关键一步。本研究探索了中国七种陆地生物群落层面中(常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林、混交林、常绿灌丛、落叶灌丛和草原)[C]、[N] 和 [P] 的大尺度格局,及其与植物生产力间的关系。本研究基于中国各地4159个站点内1851种植物的叶片、茎和根等不同植物组织中[C]、[N]、[P] 和生物量的密集调查数据。群落[C]、[N]、[P] 平均值是通过各站点所有物种生物量加权后的平均值计算所得(见材料与方法中的公式 1)。

具体而言,我们分析了植物碳、氮、磷浓度(mg g-1)与气候、土壤特征相关的大尺度格局,研究了不同植物组织间氮或磷养分含量(g m-2)的分配情况,及其与各生物群落植被总初级生产力(GPP)间的关系。为了实现这些目标,我们提出了以下三个假设:

第一,稳定叶片养分浓度假设:叶片中 [N] 和 [P] 比木质茎和根中的更稳定,即对非生物环境的响应较小,因为木质茎中的养分库缓冲了叶片的养分浓度,使得代谢更活跃的叶片能够维持接近最佳的化学计量比(简称为 “稳定叶片养分浓度假设”)。

第二,生产力—养分分配假设:当分配到木质茎中的养分较少时,总初级生产力(GPP)与叶片养分含量之间的正相关关系更强。也就是说,这种关系在草原中比在灌丛中更强,在灌丛中比在森林中更强,因为光合能力取决于叶片养分含量,而当叶片养分有限时,木质茎则储存养分(简称为 “生产力—养分分配假设”)。

第三,生产力—叶片寿命假设:落叶植被总初级生产力受叶片养分含量的调节比相应常绿植被更强,因为叶片寿命长的植物(如常绿植物)比叶片寿命短的植物(如落叶植物)能够更长时间地利用叶片养分进行光合作用(简称为 “生产力 - 叶片寿命假设”)。

结果与讨论:

结果1: 碳、氮、磷浓度的格局和影响因素

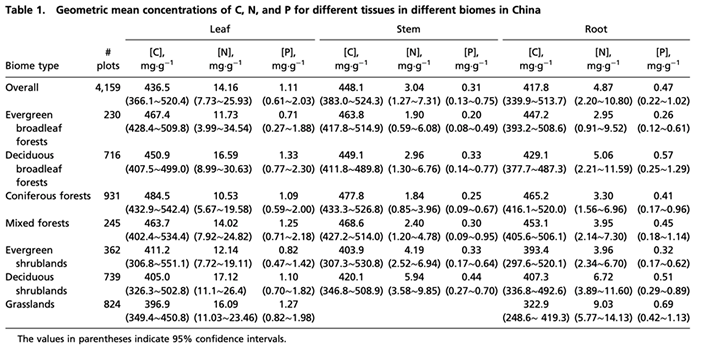

通过物种生物量差异加权后的叶片碳、氮、磷几何平均浓度分别为436.5、14.14和 1.11 mg g-1(碳:氮: 磷 = 394:13:1)。群落水平叶片氮、磷平均浓度低于同一地区物种平均浓度(未按生物量加权,分别为18.6 mg g-1和1.21 mg g-1)。这可能是因为高氮、磷含量的物种在老龄生态系统中通常较为罕见。这些差异表明,在探索植物化学计量学大尺度格局时,整合物种丰度非常重要。茎和根的碳含量与叶片相似,但氮、磷含量较低(表 1)。不同生物群落中,叶片碳、氮、磷的几何平均浓度差异很大,碳浓度从草原的396.9 mg g-1 到针叶林的484.5 mg g-1不等;氮浓度从针叶林的10.53 mg g-1到落叶灌丛的17.12 mg g-1不等;磷浓度从常绿阔叶林的0.71 mg g-1到落叶阔叶林的1.33 mg g-1不等(表 1)。

表1:中国不同生物不同组织碳、氮和磷的几何平均值。

注:括号内数值为95%置信区间。

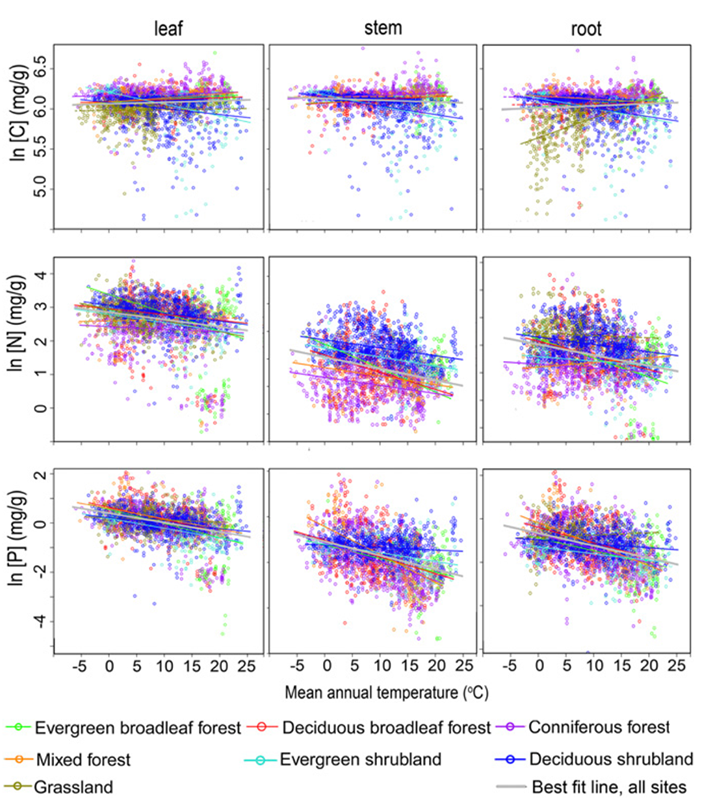

不同气候和土壤养分梯度下植物的碳、氮、磷含量差异显著。随着温度(图 1)和降水量(图 S1)的增加,不同植物组织中碳含量随之增加,而其氮、磷含量随之降低。氮、磷气候格局与之前在物种层面的研究一致。对于大多数生物,不同组织中平均碳、磷含量随着土壤有机碳和总磷含量的增加而增加(图 S2)。而植物氮含量与土壤总氮含量之间不相关(图 S2)。部分原因是,相比于其他资源,在活性氮供应受限的土壤中,氮含量较高的植物具有更高的丰度。

图1: 叶、茎和根碳、氮和磷浓度随年平均气温的变化。实线表示拟合显著(P<0.05),虚线表示拟合不显著(P>0.05)。

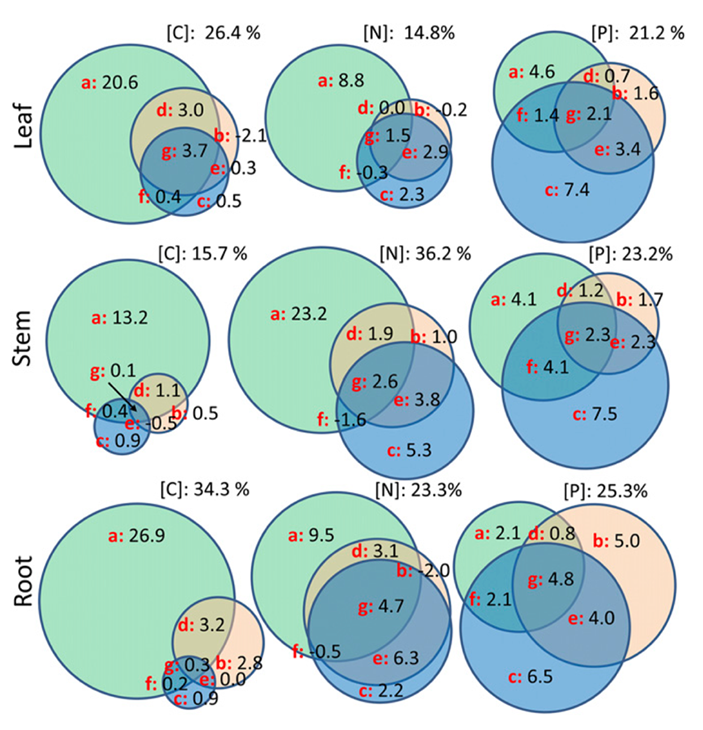

环境变量的划分表明,植被类型、气候和土壤养分浓度共同解释了不同组织中碳含量17.7~34.36%的变量、氮含量14.8~36.2%的变量和磷含量21.2~25.3%的变量。除对茎中碳的解释度较低外,对茎和根中碳、氮和磷的解释度通常高于叶片的(图 2)。一般来说,土壤和气候对磷含量变异的解释度高于其对氮含量的,这表明浓度较高的元素(即氮)对环境梯度的敏感性较低。

图 2:维恩图展示了气候、土壤和植被对中国陆地生态系统中叶片、茎和根的碳、氮、磷浓度变化的相对贡献。每个子图中的数字表示模型解释的总变异百分比,以及 (a) 植被类型(绿色)、(b) 土壤(粉色)、(c) 气候(蓝色)的独立效应,和 (d) 植被类型与土壤、(e) 气候与土壤、(f) 植被类型与气候,以及 (g) 三个因素共同作用所解释的变异百分比。圆圈大小表示这三个因素的相对贡献程度。

结果2: 不同组织间氮、磷的尺度转换和分配

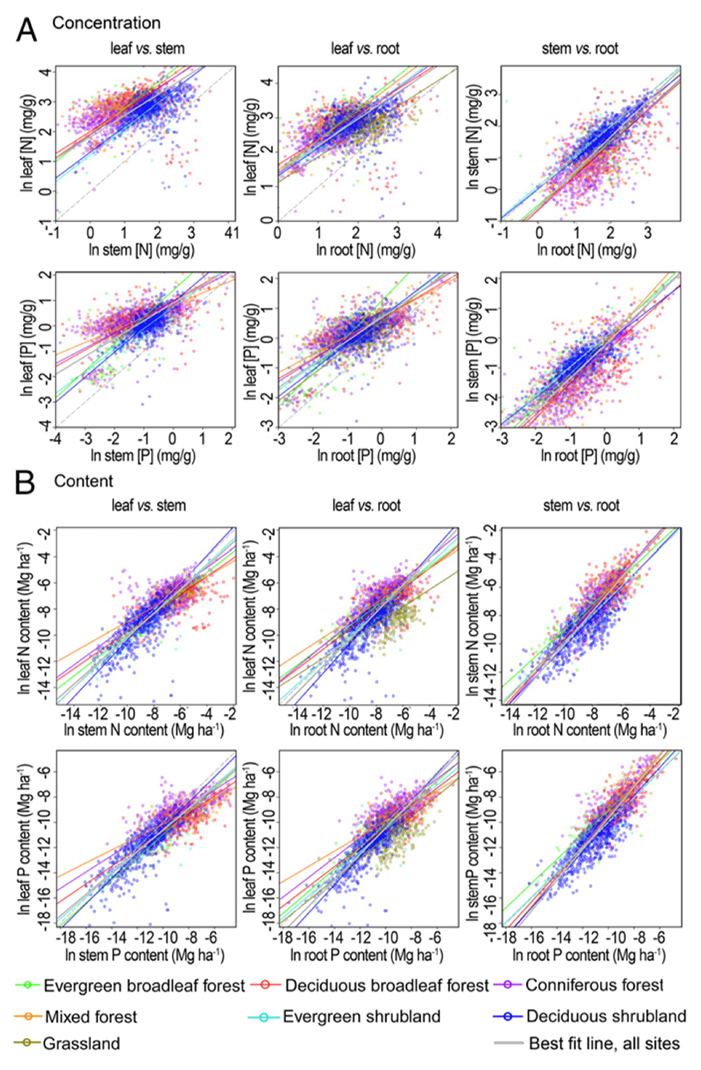

本研究中的元素浓度和含量在不同组织之间都具有高度的相关性(图 3)。在浓度方面,基于约化主轴(RMA)分析,叶片与茎、叶片与根、茎与根的氮浓度尺度转换斜率(bRMA)分别为 0.73、0.77 和 1.12,磷浓度相应的斜率分别为 0.70、0.78 和 1.10(表 S1)。在含量方面,氮相应的斜率分别为 0.91、1.04 和 1.18,磷相应的斜率分别为 0.85、1.03 和 1.23(表 S1)。所有生物群落不同组织间养分浓度或含量均存在较强的相关性。对于将植物对全球变化的响应,从单一组织尺度扩展到整个群落,这种强相关性至关重要。所有相关性中,叶片与茎、叶片与根的斜率(bRMA)均小于 1,而茎与根的斜率接近于1(表 S1)。

植物倾向于先将养分分配到叶片以确保自身生长,并且在养分受限时,利用木质茎中储存的养分来满足叶片需求。且相比于叶片,非生物环境因素对茎和根中养分浓度变量的解释度更高(图 2)。这些结果表明,相比于代谢不太活跃的组织(木质茎),代谢活跃的元素在代谢更活跃的组织(如叶片)中对环境梯度的敏感性较低。实际上,我们观察到叶片中养分浓度的变异性(氮和磷的标准误差分别为 1.83 和 1.82)比茎(标准误差分别为 2.39 和 2.39)或根中(标准误差分别为 2.22 和 2.18)更小,这支持了我们的第一个假设(稳定叶片养分浓度假设)。

图3: 中国不同生物不同组织间氮(或磷)浓度(A)或含量(B)间的相关性分析。

结果3: 氮、磷含量与植物生产力的关系

当汇总所有站点时,叶片碳、氮、磷几何平均含量分别为824.6 kg C ha-1、27.4 kg N ha-1和2.63 kg P ha-1。叶片元素平均含量差异很大,碳含量从落叶灌丛的164.8 kg C ha-1 到针叶林的3401.1 kg C ha-1不等;氮含量从落叶灌丛的11.5 kg N ha-1到混交林的85.1 kg N ha-1不等;磷含量从落叶灌丛的0.98 kg P ha-1到针叶林的7.66 kg P ha-1不等(表 S2)。

年总初级生产力(即林分水平的光合作用)随着叶片氮(幂函数关系,R2 = 0.20,P < 0.001)和磷(R2 = 0.11,P < 0.001)含量的增加而增加,这与之前在叶片或林分水平的研究一致。然而,这种关系在不同生物群落中并不一致。其在落叶灌丛(氮:R2 = 0.25,P < 0.001;磷:R2 = 0.19,P < 0.001)和草原(氮:R2 = 0.18,P < 0.001;磷:R2 = 0.18,P < 0.001)中正相关,在常绿灌丛、落叶阔叶林和混交林中不相关,而在常绿阔叶林(氮:R2 = 0.06,P = 0.003;磷:R2 = 0.05,P = 0.005)和针叶林(氮:R2 = 0.06,P < 0.001;磷:R2 = 0.19,P < 0.001)中呈负相关(图 4)。这些结果支持了我们的假设 2(生产力—养分分配相关假设)和假设 3(生产力—叶片寿命假设),即养分分配和叶片寿命影响了叶片养分含量与总初级生产力之间的关系。

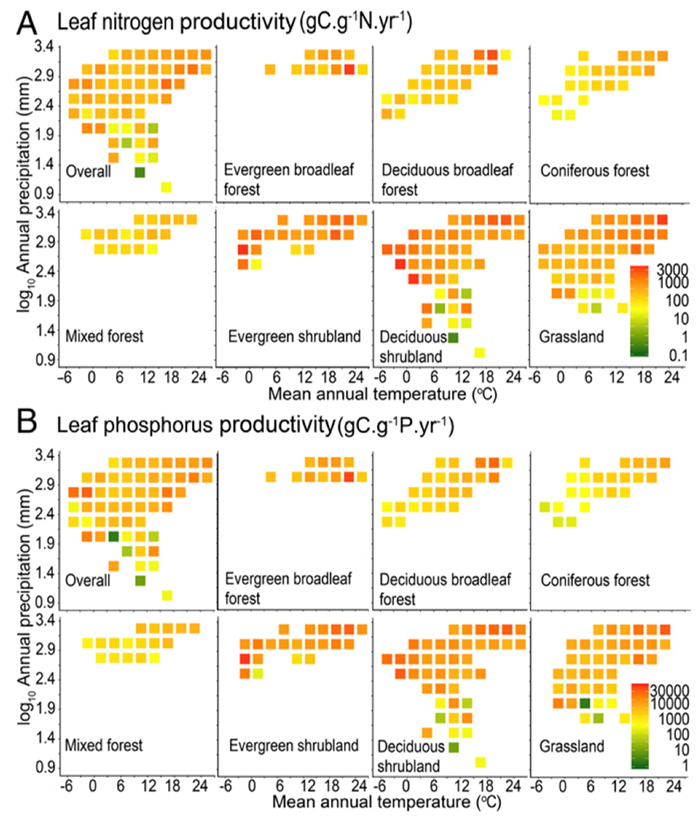

我们进一步估算了叶片氮年生产力(LNP)和磷年生产力(LPP),它们分别计算为单位叶片氮或磷的年总初级生产力。当汇总所有站点时,叶片氮年生产力的几何平均值为 249.5 g C g-1 N y-1,其平均值在针叶林和混交林中分别为141.6 g C g-1 N y-1和146.4 g C g-1 N y-1,而在常绿灌丛中高达759.5 g C g-1 N y-1。当汇总所有站点时,叶片磷年生产力的平均值为3157.9 g C g-1 P y-1,其平均值在针叶林中为1367.1 g C g-1 P y-1,在常绿灌丛中高达10140.7 g C g-1 P y-1(表 S3)。叶片氮年生产力和磷年生产力都随气候而变化。一般来说,它们随着降水量和温度的增加而增加(图 5)。这些结果表明,气候通过叶片氮和磷年生产力调节植物年生产力。且在全球氮、磷沉降不均衡的情况下,甚至在没有额外氮、磷输入的情况下,全球变暖可能通过提高叶片氮或磷年生产力来增强中国陆地生态系统的总初级生产力。

图5: 中国陆地生物叶片氮(A)和磷(B)生产力与年平均温度和log转化的降雨量之间的关系。

结果4: 潜在应用

近几十年来,全球氮、磷沉降迅速增加。然而,目前已逐步认识到植物生长可利用的氮、磷,限制了陆地植被对二氧化碳富集的响应,尤其当全球氮、磷沉降不均衡时。在普遍氮沉降和氮、磷限制下,群落水平植物化学计量学大尺度研究有几个实际应用。特别是在气候和土地利用快速变化的情况下,我们的结果对于预测陆地生态系统潜在固碳及其潜在机制尤为重要。

第一,植物群落水平不同组织的化学计量学为精准估算植物生物量中养分储量提供了一种方法。例如,利用不同植被类型中不同组织化学计量学(表 1)、生物量以及植被类型分布,来估算中国不同生物群落中氮、磷储量。这七种生物群落中绿叶生物量储存的氮、磷总量分别为 151.50 Tg N和 15.58 Tg P,其中森林储存了 92.24 Tg N和 11.62 Tg P,灌丛储存了 9.91 Tg N和 0.65 Tg P,草原储存了 48.39 Tg N和 3.31 Tg P。

第二,群落水平化学计量学可用于估算氮沉降下生态系统固碳。例如,利用近期氮沉降的空间分布数据,不同生物群落不同库和组织中15N 标记的氮保留和分配数据,及植物化学计量学对氮沉降的短期响应数据,预计在 2011~2015 年期间,氮沉降使中国陆地生态系统木质生物量额外固碳 28.1 Tg y-1,其中森林为 20.3 Tg y-1,灌丛为 7.7 Tg y-1(详细信息见补充材料)。为了更好地理解总初级生产力对氮、磷沉降的响应,未来的研究有必要区分不同生物群落中总初级生产力与叶片氮或磷含量的模式和机制,这些生物群落由具有不同生态特征的物种所主导。

研究意义:

估算不同植物组织中养分分配,以及养分含量与光合能力之间的关系,对于预测全球变化下生态系统的固碳至关重要。本研究评估了不同植物组织在群落水平上氮和磷浓度的大尺度格局,探究了养分分配与植物生产力之间的耦合关系。结果表明,叶片中的养分浓度相比木质茎和根,对非生物环境的响应更小(稳定叶片养分浓度假说);当分配到木质组织中的养分较少时,植被初级生产力与叶片养分含量之间的关系更强(生产力—养分分配假说),且这种关系在落叶植被中比在常绿植被中更强(生产力—叶片寿命假说)。这些结果表明,全球变暖可能通过提高叶片氮和磷年生产力,增强中国陆地生态系统的总初级生产力。

研究创新之处:

该研究评估了生物群落水平不同组织氮和磷浓度的大尺度格局,估算了生物组织养分分配规律,分析了养分含量与光合能力间的关系。结果表明,未来全球持续变暖下,提升叶片氮和磷生产力,是中国陆地生态系统增汇的可行性方案。

对我们今后工作的启示:

植物群落水平不同组织化学计量学的大尺度格局分析有助于建立经验模型,将植物对全球变化的响应从单一组织尺度拓展到整个群落。为应对未来全球变暖、氮沉降增加、大气CO2富集等气候变化,提供了中国陆地生态系统增汇的可行性方案。

文献来源:https://doi.org/10.1073/pnas.2215681120

声明:以上中文翻译为译者个人对于文章的概略理解,论文传递的准确信息请参照英文原文。

撰稿:张闯

初审:任杰

审核:杜军

终审:鲁鹏