Nature:气候变化对中国水资源和农业的影响

期刊:Nature

文献类型:Review

中文题目:气候变化对中国水资源和农业的影响

英文题目:The impacts of climate change on water resources and agriculture in China

作者:Shilong Piao, Philippe Ciais, Yao Huang, et al

发表日期:2010年9月2日

摘 要

中国是世界上人口最多的国家,也是温室气体的主要排放国之一。因此,许多研究都集中在中国对气候变化的影响上,而气候变化对中国影响的研究相对较少。近几十年来,中国经济快速增长,并且用世界7%的耕地,养活了世界22%的人口,因此中国经济本身可能容易受气候变化的影响。然而,近几十年来中国已经发生了明显的变暖趋势,但目前研究的仍然无法确切评估气候变化对中国水资源和农业,以及供养中国人民的能力的影响。未来研究工作需要通过区域气候模拟—尤其是降水模拟—以更好的研究农作物对气候变化、病虫害、大气组分变化在受控和非受控下的响应。

1 研究背景

气候变化及其对水资源和粮食生产的影响是中国和世界其他地区在21世纪必须应对的主要问题。在中国,农业在确保13亿人民的粮食安全方面发挥着核心作用。中国水资源分配极度不均匀,南方水资源丰富,北方干燥,而水资源和农业生产易受到气候变化的积极或消极影响。在过去几十年中,中国已经经历了一些灾害性的极端气候。尽管相关研究的数量也在不断增加,但基于多学科的气候变化对中国的综合影响研究仍然很少。

因此,此文系统评估了气候变化对中国水资源和农业生产的影响,聚焦于过去50年的气候变化趋势、水资源可用性和农业生产力的动态变化,并结合未来预测模型分析其可能的长期影响。中国作为全球人口最多的国家和主要温室气体排放国,研究农业发展对气候变化的响应具有全球意义。然而,由于中国地理和气候条件的复杂性,以及人类活动的广泛干预,关于气候变化影响的研究仍存在较大的不确定性。

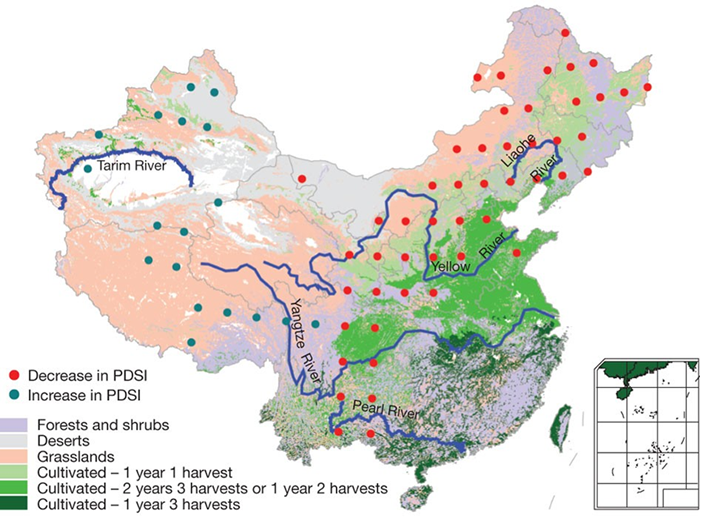

图 1中国植被分布图

2. 结果与讨论

2.1 气候变化证据与预测

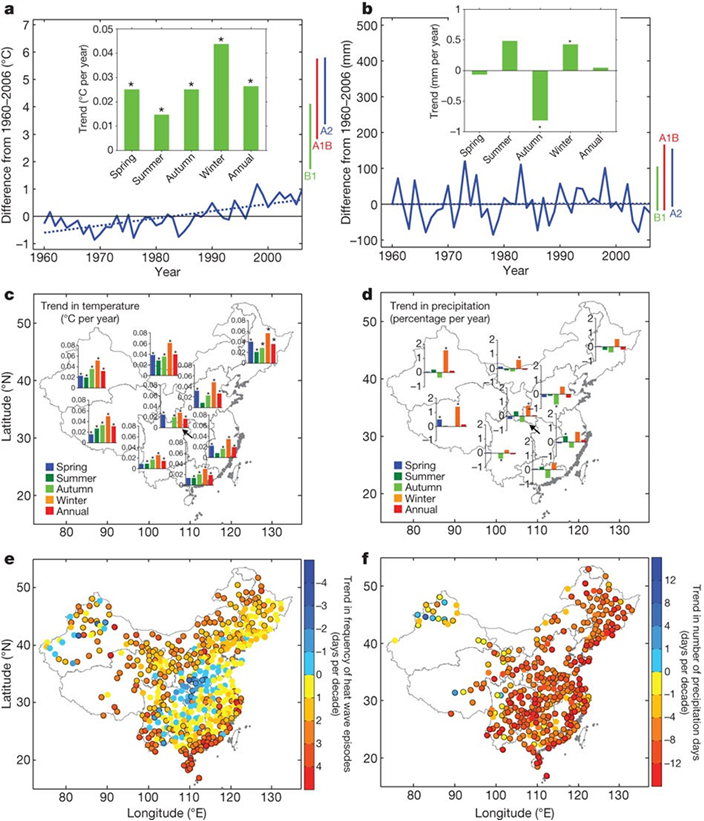

2.1.1 北方变暖加剧

研究表明,自20世纪60年代以来,中国的年均气温升高了1.2℃,冬季升温速度(每年0.04℃)约为夏季的四倍(每年0.01℃)。北方地区(如东北和内蒙古)的变暖趋势最为显著,增幅高达每十年0.36℃至0.40℃,而西南地区的升温趋势最小(每十年0.15℃)。根据IPCC预测,变暖趋势仍将继续,但其范围和变暖速度具有很大不确定性。到2100年,中国平均气温将增加1-5℃,而且未来夏季变暖的频率增加,中国大部分地区发生热浪事件的频率有所增加,尤其是青藏高原和华南沿海地区。气温增加将不可避免的增加水分蒸散,增加农业缺水的风险。

此外,降水模式表现出明显的区域差异:东北地区的夏秋季降水减少了12%,而在东南和西南地区的夏季和冬季降水有所增加。降水模式的季节性变化也很明显。除青藏高原外,秋季大部分地区降水量减少。相反,中国冬季的降水量有所增加,尤其是在中国西北部(每十年增加16%)和青藏高原(每十年增加14%)。中国大部分地区的年降雨天数有所减少,尤其是在西南和东北地区。在中国东南部,年降雨天数的减少与年降水量的增加相耦合,这意味着降雨强度增加。

2.1.2 中国的干旱和洪涝

中国同时面临强降雨、热浪和干旱的风险。在过去的50年里,中国热浪发生的频率明显增加,而冬季霜冻期天数显著减少。强降雨事件表现出高度的空间特异性。这些极端事件在中国西北部和长江中下游地区更加频繁,而在中国东北和长江西北部相对稳定。与此同时,全国的雨天数量普遍减少。根据区域气候模型预测显示,中国大部分地区热浪和极端降雨的频率可能会进一步增加。

干旱是中国气候变化最严重的表现形式之一,是农业和人类生活的重要威胁之一。在过去的六十年里,中国在20世纪60年代、70年代末和80年代初以及90年代末,都发生了严重的干旱灾害。最近,中国东北地区干旱灾害尤其严重。相反,中国西北部干旱地区的干旱程度反而没有那么严重,湖泊水位上升和沙漠边缘植被覆盖率有所增加。

不同气候变化情景下,气候模型对中国东北地区未来是否会继续发生干旱的预测存在很大的不确定性。在IPCC A1B情景下,较干燥的东北和较潮湿的西北偶极性可能会进一步加剧。而在IPCC B1情景下,预计东北的干旱地区将减少。为了更好预测干旱,需要关注土壤水分对气候的反馈。

图2 中国气候的观测趋势和未来预测

a:1960年至2006年间全国观测到的年平均温度变化。b:全国观测到的年平均温度变降水变化。c:1960 - 2006年季节温度趋势的空间格局。d:1960 - 2006年季节降水趋势的空间格局。e:1960年至2006年夏季热浪发作频率趋势的空间格局。f:1960至2006年降水超过0毫米的日数趋势的空间格局。

2.2 河流径流和水资源

随着农业、工业和生化用水需求量的增加,水的供应已经成为中国发展的关键因素。虽然水资源总量很大,居世界第六位,但人均水资源量仅为世界平均水平的25%。此外,水资源在空间和季节的分布不均匀。与中国南部在土地面积和人口相近的北部,却拥有65%的耕地,但仅占全国总水资源的18%。在南部地区的夏季的强降雨形成的洪水往往被“浪费”。

2.2.1 观察到的趋势

在气候变化背景下,需要关注中国的东北地区的干旱与变暖趋势相耦合情况下,对水资源的影响。本节回顾了中国最大的两个河流流域—长江流域和黄河流域—的径流变化(图 3)。黄河流域对干旱趋势非常敏感,而长江中部和中游地区经常发生因季节性降雨引起的洪涝。此外,流塔里木河—中国最大的内陆河—是冰川退缩对河流径流影响的典型案例。

2.2.2 对径流变化趋势的多重影响

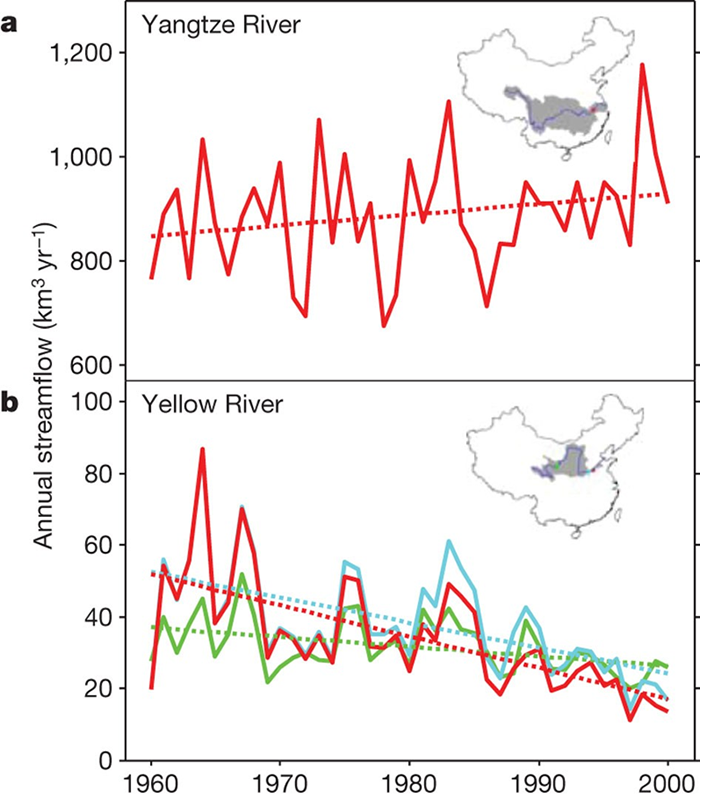

自20世纪60年代,长江的年径流量相当稳定。在秋季,监测数据显示源头集水区径流减少,可能归因于区域降水减少。在夏季,长江中下游河段径流与降水增加呈正相关关系。在过去40年中,夏季约50%的降水形成了暴雨,显著增加了长江洪涝的风险。

图3 中国两条主要河流年径流量的年际变化

a:1960-2000年大通站长江年径流量年际变化。b:1960-2000年黄河上游兰州站、下游花园口站和下游高村站年径流量年际变化。

黄河流域年径流量持续下降(图3b),这种现象在流域下游更加明显。在过去的40年里,尤其是在20世纪90年代,黄河口的利津水文站频繁地观察到黄河断流情况。且黄河最早断流日期更加提前,断流时间也不短增加。黄河径流变少,反映了气候变化,以及灌溉、工业和生活用水对水资源的过度使用。水资源的过度使用是花园口站流量下降的主要原因。气候是影响径流变化的主要因素。然而,在预测长江和黄河径流的未来变化时,不仅需要考虑降水趋势,还要考虑冰川融化。

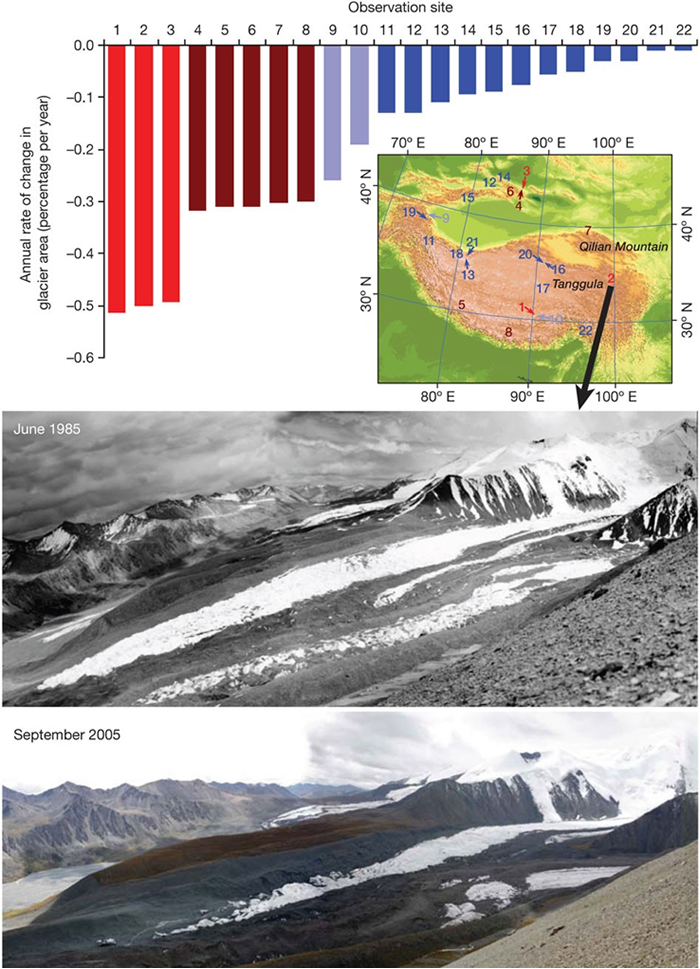

2.2.3冰川消退

冰川融化严重影响中国和南亚国家的河流径流和农业发展。中国有46377座冰川,面积59425平方公里。由于气候变暖,中国西部80%的冰川正在消化。温度重建模型表明,近50年是青藏高原近500年来最热的50年。在青藏高原,冰川缩小了7%,厚度每年平均减少200毫米。尽管少有研究关注冰川的长期质量变化,但已有几条证据支持了中国冰川的质量损失。例如,海螺沟谷冰川(26平方公里)在1971年至1985年期间,冰川厚度每年消减109mm,1986年至2004年期间每年消减538mm。乌鲁木齐一号冰川—中国观测历史最长、研究最详细的冰川—在过去的五十年,冰川厚度每年消减234mm。

2.2.4塔里木河冰川融水径流案例研究

毫无疑问,目前冰川融化正在影响河流径流变化。中国冰川融水年径流量从1980年的62 km3到2000年的66-68 km3。在塔里木河流域,几乎每个源头径流量都增加,其原因不仅是降水增加,冰川消融对径流增加也有重大贡献。例如,上游泰兰冰川的退化(-287 mm/年)使当地的径流在1957到2000年增加了15%。冰川融化的增加也导致冰川湖泊的水位上升,这反过来又易引起塔里木盆地地区的洪涝灾害(20世纪50年代的每年0.4次洪水到90年代的每年一次洪水)。然而,尽管流入上游流域的水量增加,但由于绿洲的快速发展,塔里木河流域下游的径流正在减少。表明,冰川融水的增加的河流流量并不能补给干旱地区人类用水量的增加,进而限制了农业可持续的发展。

2.3 未来的河流径流和水资源

2.3.1 供水的不确定性与用水需求增加

由于降水变化的不确定性,导致难以预测中国的河流流量对气候变化的响应。由气候模拟驱动的水文模型结果显示,中国河流的径流量将总体增加(在IPCC B1情景下,到2100年增加7.5%,在A1情景下,增加9.7%)。在黄河流域,在A2情景下,年径流量将增加11%,在B2情景下,年径流量将增加5%。而基于高分辨率的区域气候模型显示,降水将减少或不变。这意味着,由于气温上升,蒸发量增加,黄河地区的水资源将减少。对农业生产来说,降水的季节性变化比年度变化更重要。除非做好水资源管理,在冬季降雨量的增加,对黄河流域农业生产益处不大。根据自20世纪60年代年以来的观测数据表明,黄河流域冬季降雨量增加(46±35%),而夏季降雨量略有减少(-1±11%),未来可能引起潜在风险。但是这种风险无法通过气候模型验证,如上文所示,气候模型的存在巨大不确定性。

不断增长的人口规模,和农业、工业的快速发展,未来中国必将增加水资源的需求。在IPCC A2情景下,随着人口的快速增长,包括黄河在内的中国北方部分地区的人均可用淡水量将减少。在此背景下,北方和南方的水资源可给性的差距将进一步扩大。然而,区域气候预测和河流管理计划的不确定性阻碍了水资源可给性精确的定量评估。

2.3.2冰川径流可能枯竭

冰川将在未来河流径流量变化方面发挥关键作用,但相关研究仍然较少。在未来几十年中,气候变暖将持续增加冰川径流,尤其是在春季和初夏。在短期内,有利于中国西部干旱地区的灌溉农业。但从长远来看,如果大部分冰川融化,水资源欠缺将成为常态。

中国冰川对未来变暖的脆弱性存在极大不确定性。有人认为,在未来50年内,大多数冰川的体积可能会大幅减少,小型冰川(<1平方公里)存在消失的风险。总体而言,预计到2050年冰川面积将消失5-27%,到2100年冰川面积将消失10-67%。研究表明冰川融水径流量可能在2030-2050年达到峰值,之后可能会逐渐下降。尽管每个冰川退化的“临界点”的确切时间和幅度不确定,但可以预计冰川融水供应的枯竭将会对农业和人类用水的供应产生相当大的影响,将迫使中国西部广大地区的水资源管理系统进行重新规划设计。

图4 近30-40年中国西部22个监测站冰川面积年变化率的观测

照片显示1985年至2005年期间,由于青海阿尼玛琴山融化加剧,冰川退化。

2.4 农业

农业在中国经济和粮食安全中具有核心地位,中国用世界7%的耕地,养活了世界22%的人口。中国的耕地涵盖温带、亚热带和热带气候。北方以单作为主,而北纬40°以南以轮作为主,主要农作物为小麦、玉米、水稻,占2007年总播种面积的54%和粮食产量的89%。本节通过对产量数据、种植面积、气候敏感病虫害和极端事件发生的联合分析,分析了近期气候趋势对中国农业的影响。

2.4.1气候变化对农作物的影响

气候变化可能会对作物产量产生积极或消极的影响。在中国,一般认为气候变暖可能有害雨养农业,但有益于灌溉农业。例如,在1951-2002年期间,由于夜间变暖,东北部的水稻产量增加4.5-14.6%/°C。而白天气温升高可能会降低小麦产量(6-20%/°C)。在全国范围内,由于1979-2000年期间气温上升导致了小麦产量下降了4.5%。玉米产量也可能对气候变暖很敏感,在1979-2002年期间,气温上升的降低了玉米产量。

区域变暖延长了农作物潜在适宜生长季,使作物可以提前播种或者推迟收获,以及水稻种植区域向北延伸。例如,1983-2004年期间,中国西北地区棉花的生长季明显延长。与此同时,大多数农田地区的霜冻期天数呈下降趋势。变暖已经使黑龙江省(中国最北端地区)的水稻种植面积从20世纪80年代初的22万公顷增加到225万公顷,即从∼北纬48°向北移动到∼北纬52°。与此同时,水稻产量从70万吨增加到1420万吨。在华北温带气候区,气温升高有助于农作物产量提升。

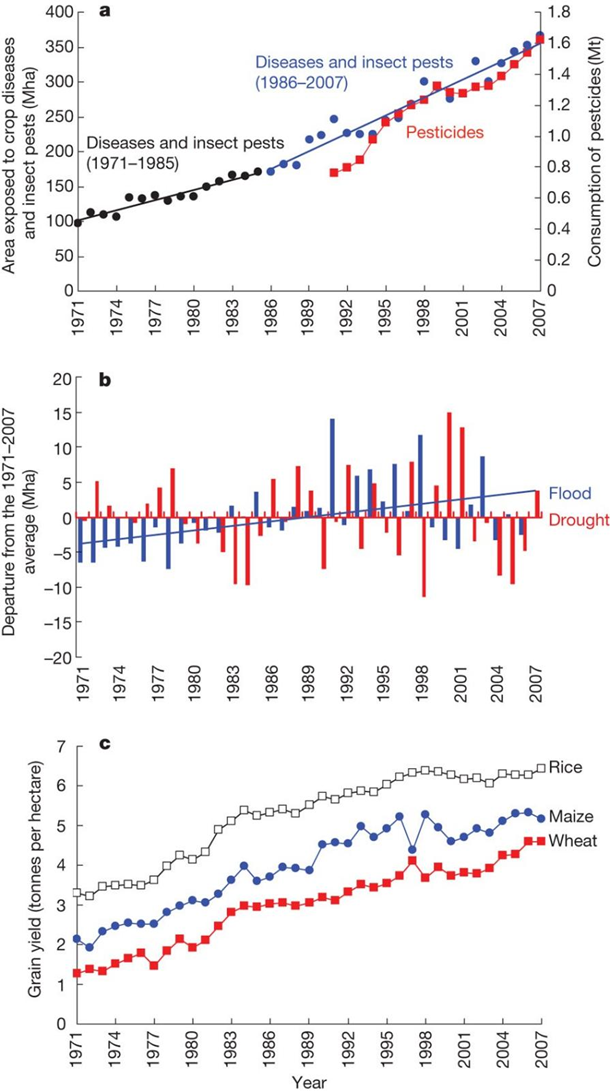

在气候变暖背景也可能增加农业病虫害的风险,病虫害面积从20世纪70年代的~1亿公顷增加到2000年的~3.45亿公顷。因病虫害造成的粮食产量损失由70年代的~6百万吨到2000年的~1.3千万吨(占粮食总产量的2.7%)。同时,干旱和洪涝对农业生产也产生了不利影响,干旱比洪涝得影响更大(2.5±0.7千万公顷,占播种面积的17±5%)。自1971年以来,尽管耕地的帕尔默干旱指数平均值在下降,但受干旱影响的耕地面积出现小幅度上升趋势。受洪涝影响的耕地面积从70年代的~5百万公顷到2000年的∼1千万公顷,增加了88%。80年代,干旱和洪水共同导致~4百万公顷耕地歉收,而在2000-2007年,影响面积达到~5百万公顷。

总之,由气候变化引起的病虫害和极端事件对粮食生产具有负面影响,尽管从国家层面上看这些影响还很小。在过去的四十年里,由于农业现代进程,中国的水稻、玉米和小麦产量分别增长了90%、150%和240%,与之相比,虽然气候变化对农业生产的影响较小,但这种影响在未来具有很大的不确定性。

图5 1971-2007年期间中国作物受病虫害、洪水和干旱影响的面积变化

a:1971-2007年期间受作物病虫害影响的耕地面积;b:受洪水和干旱影响的耕地面积变化;c:1971-2007年期间粮食作物产量的变化。

2.4.2粮食生产的未来变化

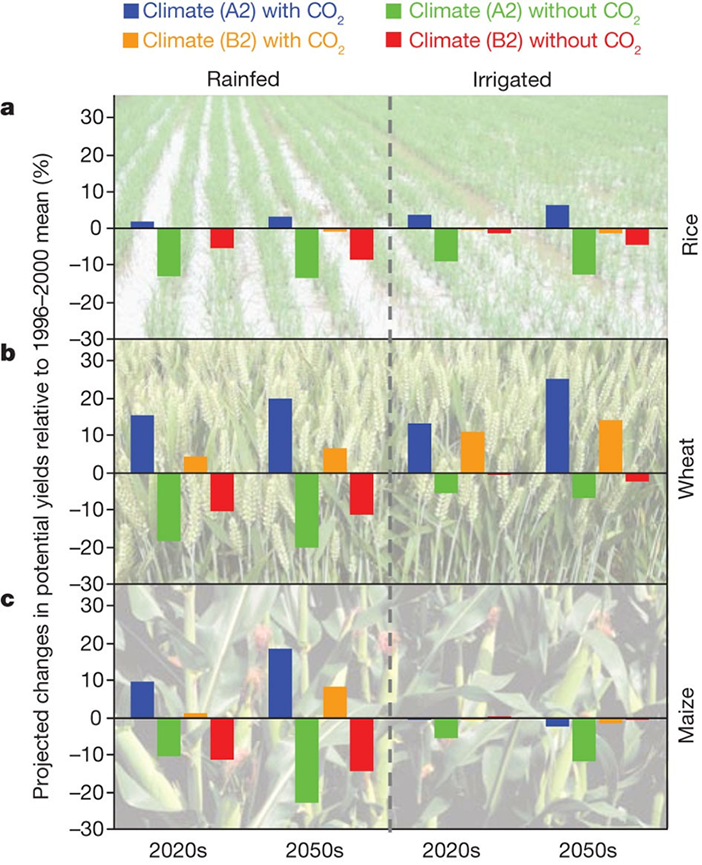

由于气候模拟预测多样性,需要在空间尺度上对粮食产量进行模拟预测。一项模型预测结果显示,由于气候变化和CO2浓度升高协同效应,全球粮食产量可能会增加。Xiong等模拟结果显示,相比与1961-1990年的产量的平均值,在2050年粮食产量增加13-22%(IPCC B2-A2情景下)。中国东北部、西北部和东南部沿海省份的粮食产量增产幅度最大。到2050年,在中国东部,水稻和冬小麦产量将分别增加7%和25%,而旱作玉米产量略微下降。在没有考虑CO2升高的协同作用下,到2050年,预计气候变化可能是粮食产量减少13%,即水稻减产4-14%,小麦减产2-20%,玉米减产0-23%。总之,模拟结果的存在很大不确定性。

2.4.3未来展望与适应策略

首先,CO2的施肥效应对粮食生产的影响仍然存在争议,影响了粮食产量的精准预测。根据模型模拟结果显示,气候变化(不考虑CO2浓度升高)将导致20%的粮食产量降低。但是不同未来情景下,未来粮食产量的预测存在很大不确定性。

其次,以往研究模型中都未考虑病虫害、冰川融水减少等对粮食生产的影响,地表O3浓度升高也可能影响粮食生产,抵消CO2浓度升高的施肥效应。假定耕作制度不变和O3暴露指数在M7和M13情景下,到2020年,O3浓度升高导致水稻产量降低7-10%,小麦产量降低2-7%,玉米产量降低16%。此外,工业和生活用水可能会限制可用于农业生产的用水,非农业因素可能会使中国粮食产量增加减少3-7%。

第三,农业生产自身适应气候变化的潜力存在不确定。农业生产技术的发展可能为农民提供更多的生产资源,如施肥、灌溉、新品种等,可能抵消气候变化对产量带来的不利影响。气候变化对粮食生产影响的评估需要考虑农业技术的发展及对其的适应潜力。

因此基于不确定来源,对作物产量评估时存在一定不确定性。在“最佳情景下”,由于品种、生产管理和CO2浓度升高的施肥效应情况下,气候变化对粮食生产无不利影响。但在“最坏情景下”,未来病虫害增加、冰川融水减少、CO2浓度升高的施肥效应不明显、O3胁迫、以及相应农业管理措施、品种未能适应气候变化的情形下,预计未来十年气候变化和O3浓度升高将显著降低小麦(3-22%)、水稻(8-18%)、玉米(9-30%)产量,将严重危害粮食安全。

图6 气候变化对粮食生产的潜在影响

中国水稻(a)、小麦(b)和玉米 (c)产量的未来模拟。

3. 结论和展望

综上,由于技术进步和气候变化幅度较小,在全国范围内,近期气候变化对水资源和农业生产的影响较小。在中国西部,水资源供需关系的变化(如冰川融水减少等)则可能对农业生产产生不利影响。而在北方,未来河流径流量预测的不确定性主要是因为全球气候模型在预测降雨量方面的不确定性。对应粮食生产的预测,考虑到CO2浓度升高的施肥效应,预计中国粮食产量将会增加。鉴于气候变化、极端气候、O3胁迫和农业生产的适应能力,也不能排除气候变化对粮食生产产生负面影响的可能性。

因此,迫切需要研究中国经济可持续发展产生负面影响的气候变化阈值。在目前温室气体排放、O3胁迫、环境污染情况下,使确定这一阈值变得十分困难。因此,对于区域气候变化模拟的模型需要进一步改进提升。需要针对中国特定的气候区域开展综合研究,协同考虑区域农业管理、河流径流、灌溉和冰川融水等数据。

在过去十年中,中国积极采取一系列措施以减缓和适应气候变化对水资源和农业生产的影响。长期以来,中国一直强调增加区域蓄水、强化水资源和基础设施管理的重要性。通过南水北调工程等水利工程的规划与实施,优化水资源配置、控制河流洪涝灾害、缓解北方干旱,并通过种子计划开发抗性品种,以应对日益频繁的极端气候事件。同时,利用“绿色长城”(如三北防护林防护林体系建设工程)“退耕还林工程”以保护森林碳储量,加强碳固存。最近的研究表明,即使现在停止温室气体排放,气候仍会持续变化。因此即使气候变化对农业生产影响不确定的情况下,仍需要制定方案以保护生态环境和保障粮食安全。

文献来源:DOI: https://doi.org/10.1038/nature09364

声明:以上中文翻译为译者个人对于文章的概略理解,论文传递的准确信息请参照英文原文。

撰稿:王国兵

初审:任杰

审核:杜军

终审:鲁鹏