Science:绿的更绿、蓝的更蓝:过去二十年全球海洋的极地趋绿现象

期刊:Science

中文题目:绿的更绿、蓝的更蓝:过去二十年全球海洋的极地趋绿现象

英文题目:Greener green and bluer blue: Ocean poleward greening over the past two decades

作者:Haipeng Zhao, Manfredi Manizza, M. Susan Lozier, Nicolas Cassar.

发表日期:2025年6月19日

摘 要

浮游植物的丰度通常通过测量叶绿素a浓度来评估。本研究利用NASA Aqua卫星上搭载的中分辨率成像光谱仪2003-2022年间收集的海洋水色遥感数据,系统分析了全球海洋叶绿素浓度的长期变化趋势,发现全球海洋表面叶绿素浓度呈现出明显的纬度梯度变化,而北半球的叶绿素分布不平等程度在过去二十年间以每年0.20%的速度显著增加,呈现出“富者愈富,贫者愈贫”的分化现象。

尽管陆地上的全球绿化现象已被充分记录,但海洋中是否存在类似趋势尚未被系统揭示。通过利用卫星观测的海表叶绿素 a(Chl)浓度,我们发现 2003—2022 年间,表层海洋出现了向高纬度地区“绿化”的趋势;与此同时,北半球副热带海域的 Chl 浓度则呈下降趋势。由此,Chl 的纬度差异——以不平等指数衡量——在过去二十年中不断扩大,尤其在北半球表现显著。海水升温可能是驱动 Chl 变化的主导因素。这种“更绿的绿、更蓝的蓝”所体现的 Chl 不平等加剧,或将层层传递至更高营养级,进而影响沿海国家的渔业与经济。

研究背景

地球绿化是指全球叶面积呈现增加趋势,这是陆地光合作用增强的重要标志。自20世纪90年代以来,已有大量研究报道了高纬度、温带以及热带地区的绿化现象,并将其归因于气候变化与土地利用方式的转变。2023年,全球约63%的植被区域出现了正的归一化植被指数(NDVI)异常值,为2000年以来的第三高记录,进一步表明陆地绿度在持续上升。鉴于海洋初级生产约占全球总量的一半,对海洋光合作用在全球变暖背景下的变化趋势开展类似分析至关重要,但相关研究仍较为稀缺。

由于海洋生态系统具有显著的自然变率,长期监测其变化趋势一直面临挑战。与陆地类似,海洋中的光合作用也受到多种环境因子的影响,包括光照强度、温度以及营养盐的供给。然而,海洋系统的高度流动性使得这些因子的作用机制更为复杂。浮游植物作为海洋中的主要初级生产者,可能因垂向混合而离开或进入透光层,亦可能受到平流作用的影响而经历剧烈的温度变化。营养供应同样易受干扰,由大尺度风场驱动的上升流和下降流,以及局地混合和平流过程,共同限制了表层水体的营养输入。

这种复杂性增加了预测海洋光合作用在全球变暖背景下响应机制的难度。在全球风驱环流主导的海洋动力背景下,营养物质的空间分布呈现出显著的纬度梯度,进一步凸显了研究这一问题的紧迫性与挑战性。

研究结果

结果1:首先展示了表层海洋叶绿素a(Chl)的气候平均分布特征,呈现出典型的纬度分异格局(图1A、1B)

* 副极地地区(40°–60°)的Chl浓度较高,平均为0.38 mg/m³;

* 相比之下,中纬度副热带寡营养环流区(10°–30°)的Chl浓度显著较低,平均为0.074 mg/m³;

* 热带地区(0°–10°)则由于强上升流作用,Chl浓度升高至0.14 mg/m³。

这一空间分布凸显了营养物质供给和上升流活动对浮游植物分布的重要影响。

结果2:2003–2022年间的纬度趋势

基于MODIS-Aqua卫星20年的观测数据,我们计算了60°S至80°N之间每2°纬度带的年均Chl值,并应用Sen’s斜率估计法评估趋势(图1C)。结果显示:

² 北半球副热带地区(20°N–40°N)的Chl浓度显著下降,平均每年减少0.55%;

² 北半球副极地地区(40°N–60°N)和南半球副极地地区(40°S–60°S)分别呈现+0.28%/年和+0.44%/年的增长;

² 北极海(66°N–80°N)的Chl浓度上升最显著,年均增长率达+1.99%,与前人研究一致。

总体趋势表明:低Chl区域(副热带和热带)在持续“变蓝”,而高Chl区域(高纬度)正在“变绿”。

图1. 2°分辨率下地表Chl的全球分布和纬度趋势。(A)60°S和60°N之间(2003-2022年)和60°N以北(2003-2020年)的气候学平均Chl。沿海地区和60°S以南地区被排除在外。(B)气候学Chl的中位数(粗线)和第10和第90百分位数(细线)作为纬度的函数。(C)气候学Chl的年Sen's斜率与Mn-Kendall(MK)检验显着性(°P<0.1,*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001)表示。颜色表示R2(决定系数)值。

结果3:各纬度带对总Chl的相对贡献

为评估不同纬度带对各半球总Chl的贡献,构建了Lorenz曲线并计算了相应的基尼指数(图2)。由于南北半球在高纬生态机制上差异显著,我们分别分析:

· 北半球:

² Chl贡献最大的纬度带为40°N–60°N,占55.6%,排名前10%;

² 反之,20°N–30°N仅贡献8.1%,排名第20百分位。

· 南半球:

² 最大贡献区为40°S–50°S(28.3%),其次为:

² 30°S–40°S(18.8%)

² 50°S–60°S(18.2%)

² 0°–10°S(15.9%)

这些差异表明,北半球的纬度间Chl不均程度显著高于南半球。其原因可能在于,南大洋存在已知的铁限制条件,抑制了浮游植物生物量的增加。

图2. 地表综合Chl浓度的纬度差异。(A和C)2003-2022年期间北半球(0°-60°N)和南半球(0°-60°S)2°纬度带上气候学Chl面积综合的洛伦兹曲线。条代表地表Chl在2°纬度带上的累积百分比,按Chl对总量的贡献升序排列。(B和D)2003-2022年基尼系数的年际变化,以星号表示显著趋势(P<0.05)。

结果4:Chl与环境变化的关系

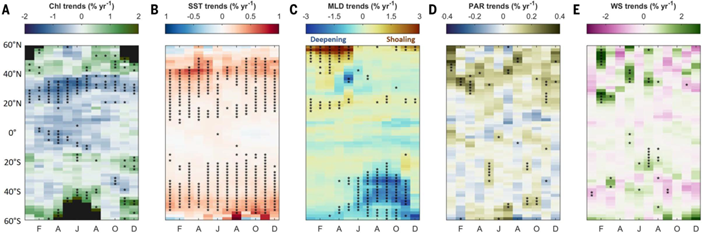

为探究驱动海洋表层Chl变化的潜在机制,分析了四个关键环境变量的多年趋势:海表温度(SST)、混合层深度(MLD)、光合有效辐射(PAR)与风速(WS)(图3),并评估Chl对这些变量的敏感性(图4)。

² 北半球副极地(40°N–60°N):Chl主要在秋冬季节(10月–2月)显著上升(+0.88 ± 0.41%/年),伴随SST和PAR增加(图3B、3D)以及混合层变浅(图3C)。

² 北半球副热带(20°N–40°N):Chl全年下降(−0.75 ± 0.25%/年),其中56.7%的区域显著变化,同时79.2%的区域SST显著升高(图3B)。

² 南半球副极地(40°S–60°S):Chl在4月至8月显著增长(+1.24 ± 0.64%/年),部分区域也观测到SST上升。

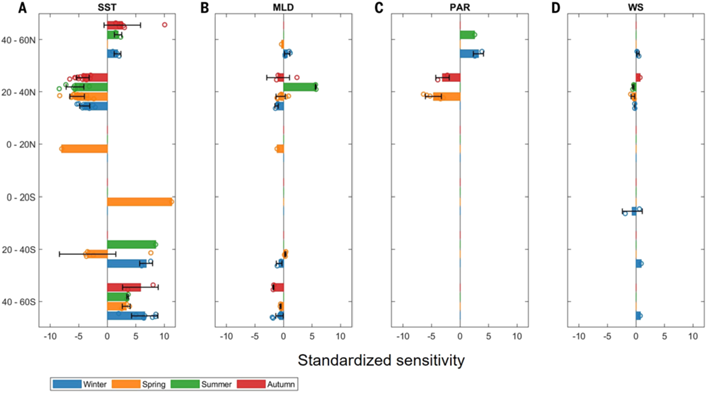

通过敏感性分析发现,SST是目前最可能驱动Chl纬度变化的关键因子(图4),尤其在副极地和北半球副热带地区。

² 在副极地,Chl增长可能与秋冬季浮游植物暴发增强有关,背后机制包括:海冰减少、混合层变浅、光照限制缓解,这些过程均与海表变暖密切相关。

² 在北半球副热带,Chl下降与SST升高一致,观测数据(如BATS站点)和既有研究表明,SST升高通过加剧层化抑制营养供给,从而降低浮游植物生产力。

² 南半球副热带Chl趋势最弱(图3A),对四个环境变量的响应不明显。

² 热带地区的Chl下降无法归因,因为四个环境因子在该区域均无显著变化(图3B–3E)。

此外,区域研究提供了有价值的补充:

² 在热带印度洋,风速下降与层化增强相关,导致上涌减弱、Chl减少;

² 在加州洋流系统,风速增强促进上涌,有助于浮游植物生物量上升,表现出“变绿”趋势。

总体来看,尽管SST可能是主导因子,但对Chl变化的全面归因仍需结合更复杂的建模研究,包括湍流混合、气溶胶沉降等变量,以揭示多尺度驱动机制。

图3. 按月份和纬度分组的变量的长期趋势。(从A到E)Chl、SST、MLD、PAR和WS的趋势。面板中的每个网格代表该特定纬度带的年月变量线性趋势的估计斜率。星号表示具有显着趋势的网格。黑色网格表示没有数据可用的区域。

图4. 观测到的Chl对驱动因子的敏感性。(A)SST、(B)MLD、(C)PAR和(D)WS。圆圈表示Chl和驱动因子同时具有显著趋势的网格的标准化观测灵敏度(方法)。条代表同一季节和特定纬度带分组网格的中值观测灵敏度。

驱动因素分析:主要聚焦在四个环境变量

此文章系统分析了影响海洋表层叶绿素a(Chl)浓度变化的潜在驱动因素,并评估了这些因素与Chl趋势之间的相关性与敏感性。

² SST是主导性驱动因子。在北半球亚热带(20°N–40°N):在北半球副热带地区,海表温度(SST)的持续上升会导致海水层化程度增强。随着上层水体与下层水体之间的密度差加大,垂向混合受到抑制,进而显著减少了深层营养盐向表层的输送。这一营养供应的减少限制了浮游植物的生长,最终导致表层海洋中叶绿素a(Chl)浓度的下降。相较之下,在北半球和南半球的副极地区域(40°至60°纬度),海表温度的升高则引发了一系列不同的生态响应。首先,由于气温上升和海冰退缩,这些区域获得了更多的光照资源;其次,变暖还导致混合层深度变浅,使得浮游植物更容易停留在光照充足的表层水域。这些条件的改变共同促进了秋季和冬季浮游植物的生物量暴发,从而引起叶绿素浓度的显著增加。

² MLD在高纬度区域有所贡献。例如副极地地区混合层变浅可能提高浮游植物光照接触时间,配合温度上升促进Chl增长。

² PAR在极地秋冬促进生产。光照增强与冰层减少共同增加了高纬度海域的生产力。

² WS整体影响较小,但区域作用显著。在热带印度洋地区,观测表明风速呈下降趋势。风速减弱会导致海洋表层的动能输入减少,从而抑制上涌过程的发生。由于上涌减弱,深层富含营养盐的水体难以输送至表层,这种营养供应的削弱限制了浮游植物的生长潜力,最终导致该区域表层叶绿素a(Chl)浓度的下降。相反,在加州寒流系统区域,风速的增强则表现出截然不同的生态效应。较强的风力促进了沿岸上涌过程的活跃,使得深层冷水和高营养盐水大量涌入表层。这种营养供给的增加为浮游植物提供了有利的生长条件,从而导致该区域Chl浓度的提升,表现出显著的“变绿”趋势。

研究意义

这项研究基于20年高质量卫星观测数据,系统揭示了全球海洋表层叶绿素浓度在气候变化背景下的空间演变特征,发现了明显的“极地趋绿”和“绿色更绿、蓝色更蓝”的纬度分布加剧趋势。这一变化不仅反映出高纬度海域初级生产力的持续增强与低纬度海域的持续衰退,也凸显了海洋生态系统在全球变暖中的响应不均衡特征。研究识别出海表温度上升是导致这一变化的关键驱动因子,并结合混合层深度、光照强度和风速等多重环境变量,分析其对浮游植物分布的综合影响。结果表明,全球变暖将加剧低纬度海域的营养限制,进而可能导致热带和亚热带渔业资源的减少,显著影响依赖渔业的沿海发展中国家。本研究不仅为理解气候变化驱动下海洋生态系统结构变化提供了数据支持与机制解释,也为未来海洋资源管理、气候适应政策和生态保护行动提供了科学依据。

研究创新之处

基于20年MODIS-Aqua卫星数据,首次系统揭示了全球海洋“极地趋绿”趋势,并提出“绿色更绿、蓝色更蓝”的纬度分布加剧现象;创新引入Lorenz曲线和Gini指数,量化Chl分布不均等的变化;采用改进的DINEOF+插值方法提升数据质量,结合Sen’s slope等方法增强趋势识别;系统评估SST等环境因子的驱动机制,识别气候变暖为主要影响因素;研究还探讨了这一生态变化对渔业资源分布与全球海洋管理的潜在影响,为应对气候变化提供科学支撑。

对我们开展工作启示

此研究利用长时间序列卫星数据系统揭示了海洋表层叶绿素a浓度的时空变化趋势,并结合多种环境因子分析了变化机制,其方法和思路对我们开展内陆湖库叶绿素a浓度的遥感反演研究具有重要借鉴意义。首先,在数据处理方面,文章采用改进的插值算法和趋势估计方法,提高了低信噪比遥感数据的时效性与稳定性,启示我们在湖库研究中也应注重遥感数据的预处理优化,特别是在云遮蔽频繁和水体面积小的区域,提高反演精度与时空连续性。其次,在方法体系上,研究引入Sen’s slope趋势分析和Gini指数等手段对变化趋势和空间不均等性进行量化,为我们识别湖库水质变化的空间分布差异与长期变化趋势提供了方法参考。第三,研究结合多种环境驱动因子(如海表温度、光照、混合层深度)分析叶绿素a变化的潜在机制,这对我们探索湖库Chl-a变化与气候、营养输入、水动力等多因子的响应关系具有重要启发。最后,文章强调了长期连续监测的重要性,提示我们应构建以高分辨率遥感影像为核心、结合实测数据和多源信息融合的监测体系,以更全面准确地反映湖库叶绿素a浓度的动态变化,为水质评价、水生态管理与预警提供坚实的数据支持与科学依据。

文献来源:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adr9715

声明:以上中文翻译为译者个人对于文章的概略理解,论文传递的准确信息请参照英文原文。

撰稿:王正

初审:任杰

审核:杜军

终审:鲁鹏